妊活コラム

Ninkatsu Column

移植ってどういうことをするの?

こんにちは、培養部です。

9月も下旬となり、朝夕は過ごしやすい気温になってきましたね。

仕事終わりに日が暮れているのを見て

日中の時間が短くなっているな

秋が近づいてきているなと感じることも多くなってきました。

5月、7月、8月と3ヶ月にわたり移植について紹介しました。

その中で、

「実際、移植ってどういうことをするの?」

「痛みはあるの?」

など気になることがあると思います。

今回は、そのような疑問にお答えできるように

移植の手技などにフォーカスして、お話していきます!

当院での移植は

平日の場合16時から

土曜日の場合13時30分から実施します。

移植の前には、ホルモンを測定するために採血を行いますので、

移植の30分前に来院していただきます。

移植は採卵の時と同じ部屋で行います。

痛みは比較的少ないので、麻酔はかけずに移植を行うケースが多いです。

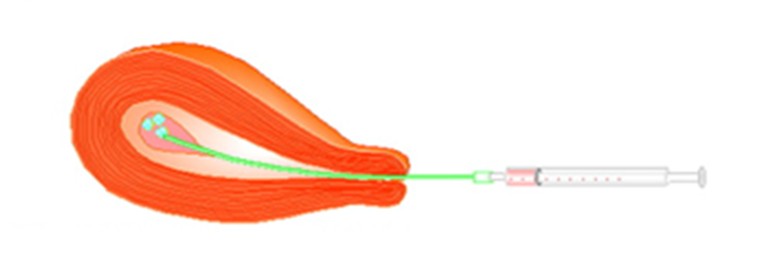

移植には出来るだけ内膜を傷つけないよう

細くやわらかいカテーテルを用います。

膣内を洗浄したあとまずは、

カテーテルを通すためのガイドを挿入します。

その後、培養士がカテーテル内に培養液と一緒に受精卵を入れ、

医師がガイドを通して子宮内にカテーテルを挿入します。

そして適切な位置(子宮の奥から約1cm手前)に

培養液とともに受精卵を子宮に戻します。

最後にカテーテル内に受精卵が残っていないのが確認できれば、

移植は終了となります。

続いて移植の個数について説明させていただきます。

日本産婦人科学会会告の

「生殖補助医療における多胎妊娠防止に関する見解」内で

移植する個数は、原則1個としています。

「2個3個一気に戻した方が妊娠率って高いんじゃないの?」

「できるだけ早く妊娠したいからたくさん戻したい!」

というお声もよく耳にしますが…

複数個の受精卵を移植することで、

多胎妊娠になる可能性が上がります。

多胎妊娠とは、一度に2人以上を妊娠している状態です。

多胎妊娠は、1人を妊娠している時と比べて

母子ともに様々なリスク高くなると言われています。

母体のリスクとして、

妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病や切迫早産になりやすく、

産後に大量出血をおこしやすいと報告されています。

胎児のリスクとして、

早産などによる低出生体重のリスクの増加、

胎児発育不全などのリスク上昇があげられます。

これらのリスクや日本産婦人科学会の見解から当院では原則、

移植の個数は1個としています。

ただし、日本産婦人科学会の見解内に

「35歳以上の女性、

または2回以上続けて妊娠不成立であった女性などについては、

2個移植を許容する」

という内容もあり、治療の状況に応じて2個移植も許容しています。

その場合であっても

多胎妊娠する可能性はなくなるわけではありませんので、

2個移植を選択される場合には

担当医師としっかりお話した上で決定させていただきます。

移植についてご説明させていただきましたが、

いかがでしたでしょうか。

移植の手技自体はシンプルな作業ですが、

文章だけではお伝えしにくい部分も多くあります。

しかし

医師をはじめとしたスタッフ一同

採卵から移植まで連日の注射やお薬の服用に加えて

不安に感じることも多い中、治療を続けられた患者様を見て

全力でサポートできるよう業務を行っています。

移植の後には、妊娠検査を行うために約2週間後に採血を行います。

hCGというホルモンの値で妊娠しているかどうかを判定します。

妊娠検査は今まで患者様が頑張られた集大成です。

検査までの約2週間は、

出血やお腹の痛みなど、不安の尽きないドキドキ期だと思います。

何か不安に思うことがあればお気軽に当院までお問い合わせください。

また次回もお楽しみに!